東芝の自走式ヘッドの回転ブラシが回転しなくなったため、自分で修理した時の記録です。分解方法・修理手順について写真を交えて、最初から紹介いたします!

モータが回らなくなる原因としては、掃除機ヘッド内にある機械スイッチ(マイクロスイッチ)が寿命を迎えて故障しているケースが多いいです。そのため、今回は掃除機ヘッドを分解して、機械スイッチを交換することで、自分で修理いたしました。意外と簡単なので、困っている方は試してみてはいかがでしょうか?

・上記機種以外にも以下機種は基板の形は違いますが、同じような手順で分解できます。

(VC-J1000,VC-J2000,VC-J3000,VC-JS4000,VC-JS5000,VC-S23,VC-S24C,VC-S33,VC-S43,VC-S214,VC-S312,VC-S500,VC-S520,VC-V9D,VC-PD9,VC-SG314,VC-SG412,VC-SG413,VC-SG414,VC-SG510,VC-SG512,VC-SG513,VC-SG514,VC-SG620,VC-SG711,VC-SG900X,VC-PG310X,VC-PG312,VC-PG313,VC-PG314,VC-C3,VC-C4,VC-C7,VC-CG311,VC-CG510X,VC-BK300,VC-MG600,VC-MG720,VC-MG800,VC-MG900,VC-MG910,VC-MG920)

組付けミスなどによる動作不良などは個人責任でお願いいたします。

それでは、分解・修理について順を追って説明いたします。

目次

赤枠で囲われた二か所に掃除機ブラシカバーのストッパーがあるので、外側の方向へスライドさせます。

写真2のようストッパーをスライドさせ、カバーを持ち上げると、カバーを外すことができます。

カバーを外すと、回転ブラシが出てくるので、次に回転ブラシを取り外します。

赤枠で囲われたブラシを外していきます。外す際は片側ずつ外すのがコツとなっています。ブラシの右側を最初に持ち上げて右側を外し、左側はゴムとかみ合っているので、ゴムを外すとブラシ全体を取り出すことができます。

回転ブラシを外すと写真4のようになります。次に裏面のにあるねじを外す作業に移ります。プラスドライバが必要になります。

写真5に示す、赤丸で囲われた4か所についてねじを外していきます。ドライバを回すときは押す力7割、回す力3割の力配分にすると、ねじ山がつぶれることなく回すことができます。

写真6がねじ4つを外した様子となっています。ねじは無くしやすいので、紛失に注意してください。

次に表面にある赤いカバーを外していきます。

赤いカバーを外す前に写真7の赤丸で囲った2か所のカバーを外します。カバーを外す際はマイナスドライバーなどを間に差し込むことで外すことができます。そのときに、手の怪我に注意してください。私は実際にカバーを外す際に怪我をしました(笑)

黒色のカバーを外すと、写真8の赤丸で囲ったカバーの爪が出てきます。この二か所を外すことで、赤色のカバーを外すことができます。

爪は片方ずつ外していきます。マイナスドライバーなどを間に挟みこむことで、爪を外すことができるのですが、破損や怪我をしやすいです。十分に注意して作業してください。

カバーを外すとモータやモータを動かす回路基板が出てきます。

写真9が赤色カバーを外した様子です。赤丸で囲われた箇所にモータを回す回路基板があります。

この基盤を改修することで、モータが回らない問題を解消することができます。改修するためにまず、白い布状のものを外していきます。布に切れ込みがはいっていて、切れ込み同士を嚙合わせることで外れないようにしていました。

白い布カバーを外すと写真10のように回路基板が出てきます。この基板を改修するためにまず、赤黒の線が繋がっているコネクタと緑茶の線が繋がっているコネクタを丁寧に引っこ抜きます。コネクタを引っこ抜く際、線を掴むと断線などほかの故障が発生します。

絶対に線を掴まずにコネクタをきちんとつかみ、引っ張って外してください。

基板からコネクタを外すことができると写真11のようになります。次に、外した基板に対して修理を行います。

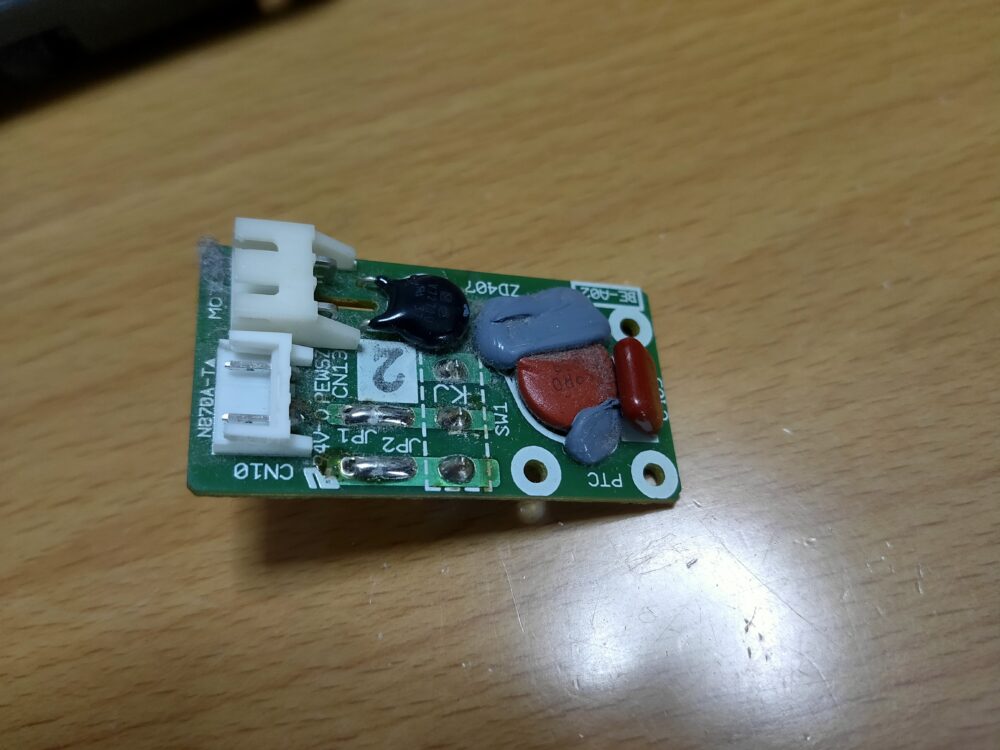

写真12が外した基板です。この基板の裏面に機械式スイッチ(マイクロスイッチ)(写真13参照)があります。

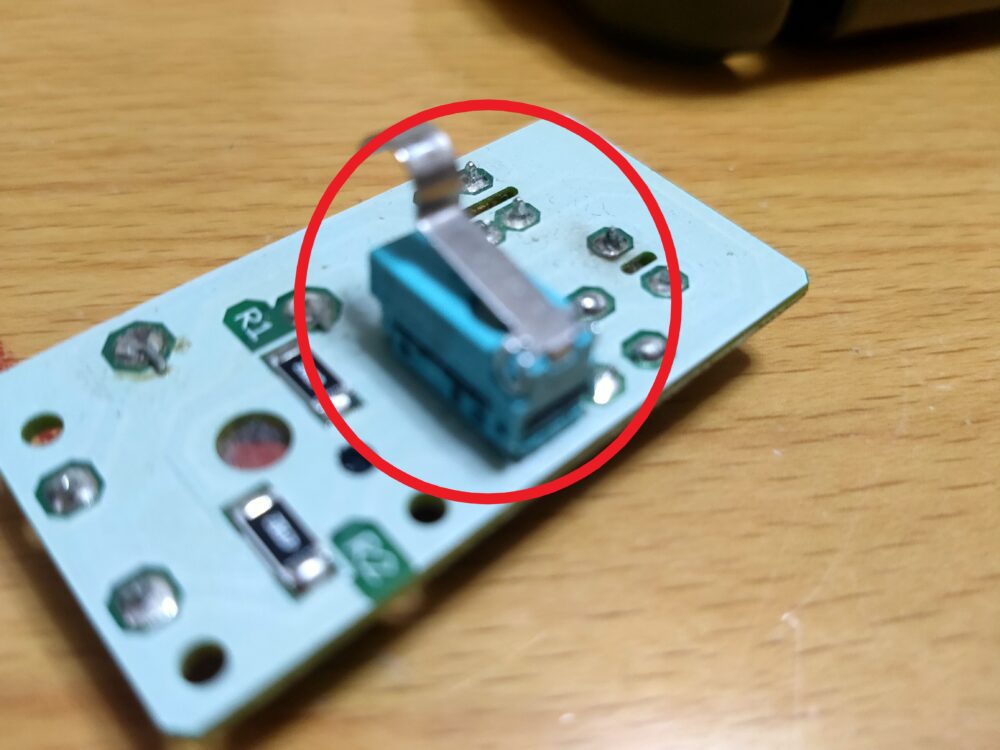

赤丸で囲った部分が マイクロスイッチ です。回転ブラシの故障はマイクロスイッチの故障が原因となっていることが多いいです。こちらの部品を交換することが今回の目的であり、ゴールとなります。

故障の原因として、こちらのマイクロスイッチ内にスイッチの役割をするための板状で非常に薄いばねが内蔵されていて、そのばねの破断が多いいです。このばねの経年劣化や何度もスイッチが動作することによる金属疲労でスイッチ自体が壊れてしまいます。機械式スイッチであるため、どうしても避けることができません。

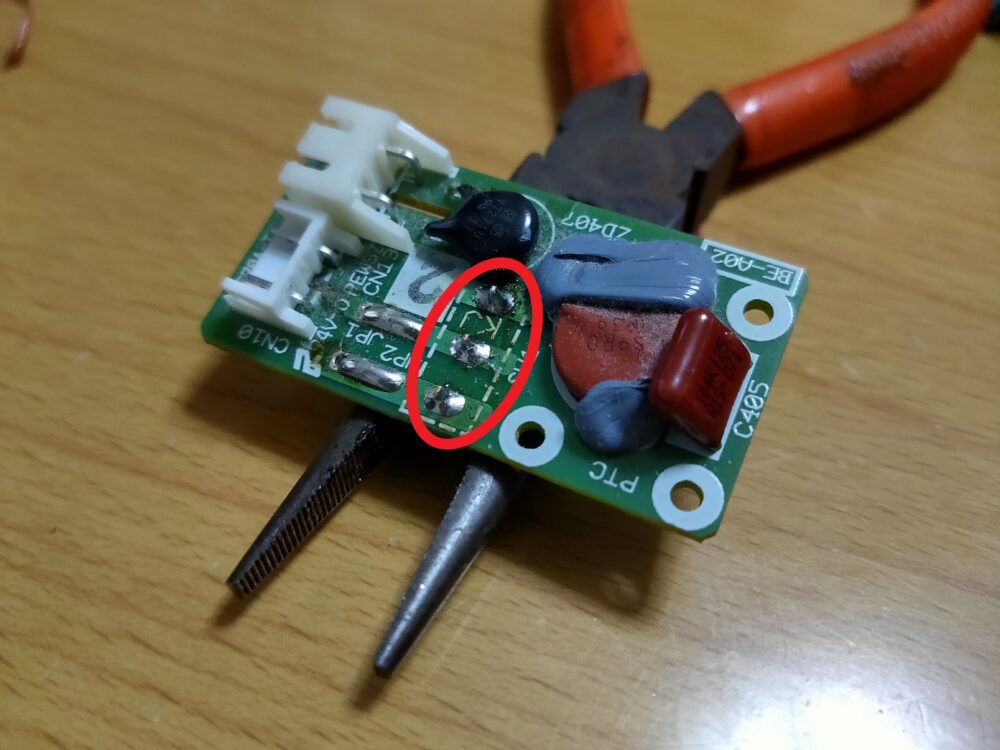

マイクロスイッチが出っ張っていて、半田の吸い取り作業がとてもやりにくいです。そのため、ラジオペンチなどでマイクロスイッチを軽く挟むようにして基板を安定させます。

基板を安定させたのち、赤丸で囲った3か所のはんだを除去しています。

はんだの除去には、”はんだごて”と”はんだ吸い取り器(はんだすいとりき)”or”はんだ吸い取り線”(はんだすいとりせん)を使います。

はんだごてはとても高温になるので、火傷に十分注意来てください。

写真15はマイクロスイッチを外した後の基板となっています。外した後は新しいマイクロスイッチを同じ場所にはめ込んで、はんだ付けし、写真10・11にて外したコネクタを基板に接続していきます。

写真16は修理した基板を再度はめ込んだ様子です。はめこんだ後は分解した作業と逆の作業を行い、写真10から写真1で実施したことを行って、掃除機ヘッドを戻しています。最後まで、戻せたら今回の修理は完了です。

ここでは、写真の部品以外のパーツを分解してしまった時の取り付けを説明いたします。

分解している最中にパチンコ玉のような銀色のボールが出てきてしまうことがあります。その場合は指定の箇所にボールをはめ込む必要が出てきます。

写真20は写真11から白いカバーの布を外した様子です。赤丸で囲われた箇所が、掃除機ヘッドのスイッチ(ヘッドが床と接したかどうか判定するスイッチ)となっているのですが、その中に通常はパチンコ玉のような銀色のボールが入っています。

写真21に銀色ボールが入っている写真を載せますので参考にして、ボールをはめ込んでください。

写真22に示すばねが付いた白色の部品が外れた場合の直し方について順を追って説明します。まずは、掃除機の吸い取りホースを接続する部品を持ち上げて外します。写真23のようになるはずです。

赤丸で囲った箇所にばねが付いた白色の部品を差し込みます。円形の溝がついているので、はめ込むだけになります。

はめ込んだ様子が写真24です。次に 掃除機の吸い取りホースを接続する部品 にこの白色の部品を通す穴があるため、はめ込みます。全体像として紹介した写真22を参考にしてください。写真22のようになったら外れた部品のはめ込みは完了です。

サポートで伺ったお宅のをヘルパーさんが使っているのですがブラシが回っていないのにゴシゴシ?と擦っていたようです。ヘッドを持ち帰り分解しました。鉄の玉は出ている、写真24の白いのが外れてしまいました。鉄玉の用途は分かりますが白い部品の用途が分かりません。ヘッドをつけて傾けたり、上向きにすると回転し下向きや左右に位置を変えるとブラシは停止、吸い込みもわずかです。スイッチですかね~基盤の差しこみとベルトを外してブラシを軽く回る状態で使用しています。役立つ情報ありがとうございます。

大変遅くなりました。

コメントを確認できておらず、大変申し訳ありません。

長い時間経過しているため、すでに解決済みかと思いますが、念のため回答させていただきます。

白い部品自体は、ヘッドのひねりを正しく直す部品だったと記憶しています。

よって、ブラシの駆動には影響がない部品となっております。

判断が難しいですが、

位置を変えることで、ブラシの動作/停止が変わるということを考えるとブラシをON・OFFさせるスイッチのが壊れている可能性が高いです。

ただし、ブラシを回転させるモータのケーブルが部分的に断線していて、角度によっては断線している個所が繋がったり、離れたりして、動いたり止まったりしている可能性もあります。

分かり易い説明ありがとうございます。私も修理を試みようと思うのですが、マイクロスイッチは何というものを買えば良いでしょうか?

マイクロスイッチで調べると色々なものがあり、オススメがあれば教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

大変おそくなりました。

コメントを確認できておらず、大変申し訳ありません。

ABJ151460というのが実際の製品に使われているスイッチなので、おススメです。

■モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/4817/8464/?t.q=%83p%83i%83%5C%83j%83b%83N%20%83%7D%83C%83N%83%8D%83X%83C%83b%83%60%81%40ABJ151460

また、メルカリなどで「vc-j3000」と検索するとスイッチが出てくるので、個人向けとして販売されている方もいらっしゃるようです。

VC-CL410のヘッドの掃除をしようとあまりよく考えずにネジまで取って全開してしまったときにポロっと「銀の玉」が転がり出てしまい、掃除は済んだものの元に戻すときに「銀の玉」がどこから転がったのか分からず、外に出したまま組み立てなおしたものの、もちろんうまく動かず、こちらのサイトを発見して夫とふたりであーでもないこーでもない、と格闘すること30分・・・ようやく「銀の玉」の指定席が分かり、何とか元に戻すことに成功しました! こんなパチンコ玉のようなものが掃除機のヘッドに入っているなんて想像もしていませんでしたので、無事?元に戻すことができてよかったです!

夫も理工系のエンジニアでしたので、こちらの写真付きの丁寧な説明のサイトは本当に素晴らしい、と絶賛でした。 是非お礼をと思いコメントさせていただく次第です。

おかげ様で新しく買いかえることなく、今後も大切にこの掃除機を使って、ヘッドの掃除もこまめにやっていこうと思います。

本当に助かりました! ありがとうございました!

文系ばぁば様

コメントいただき、ありがとうございます。

お役に立てたようで、大変うれしい限りです。

私も実際に修理した際に、いろいろな部品が勝手に外れたりして困った経験があったので、注意事項として記載いたしました。

低価格かつ壊れにくい家電製品を実現するため、いろいろな機械部品を使っていることを肌で感じて勉強になったと同時に、家電設計するエンジニアはいろいろと考えているんだなと感心をした次第です。